Autor: silberpunzen

Geschützt: Passau vs. Lüneburg: Irrungen und Wirrungen in der Literatur

Geschützt: Neumarkt bei Halle

Geschützt: 15-Lötiges Silber in Hannover-Neustadt

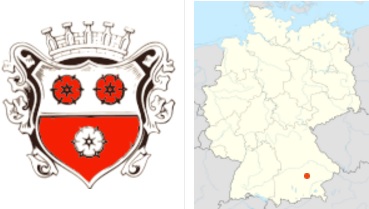

Moosburg an der Isar

Die Kleinstadt Moosburg an der Isar liegt 45 Kilometer nordöstlich von München und zählt heute fast 20000 Einwohner.

In der Literatur findet man in dem Beitrag von Georg Brenniger

„Was nicht im ‚Rosenberg‘ steht – Goldschmiedewerkstätten und Gürtler im Erzbistum München und Freising“ eine kurze Erwähnung von Moosburg.

Darin werden vier Goldschmiede genannt.

Sebastian Obinger, 2. Ehe am 30.05.1740, gestorben am 08.07.1749

Mathias Wimpaur (Weittenpaur, aurifaber), Eheschließung am 03.02.1750 (nicht in Moosburg gestorben)

Bartholomäus Reiter, Eheschließung am 21.05.1798 (nicht in Moosburg gestorben)

Johann Kolm, geboren um 1844, gestorben am 28.10.1892

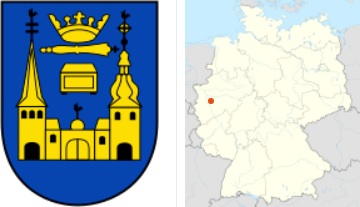

Mettmann im Niederbergischen Land

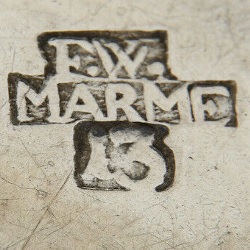

Die Stadt Mettmann liegt zwischen Düsseldorf und Elberfeld. In der Literatur finden sich nur weniger Spuren. So nennt Clasen auf S.201 Nr. 867 ebenso wie Scheffler S.742 Nr. 1 #857 einen Meister F.W.Marmé mit der Marke [F.W./MARME].

Friedrich Wilhelm Marmé wird 1764 in Kleve als Sohn des Johann Conrad Marme und der Anna Elisab. Debrevg geboren. Er heiratet (II) am 17. Januar 1809 (reformierte Gemeinde) als Witwer die Maria Christina Höhnen (*1782), Tochter eines Tuchbereiters.

Später werden noch Nr.2 Leonhard Weyersberg (getauft 1809, geheiratet 1833) und Nr.3. Arn. Hessenbleck (erw.1861) genannt.

Das Beschauzeichen von Mettmann (ein zweitürmiges Stadttor mit einer 13 darüber) wird bereits im Clasen unter „unbekannt“ auf S. 234 Nr.1086 zusammen mit dem MZ (JW) auf einem Schützenschild von 1777 in Neviges, Schloss Hardenberg (ca. 10 km von Mettmann entfernt) genannt. Mit dem gleichen Beschauzeichen und dem MZ [FWS] gibt es auch einen Löffel aus der Zeit um 1810. Der Patenlöffel hat, typisch für die Region um Elberfeld, zwei Initialenreihen, die mit Schlagbuchstaben geschlagen worden sind und sich wohl auf das Taufkind und den Paten beziehen. Bei dem Meister [FWS] dürfte es sich dabei Friedrich Wilhelm Schaaf, einem Silberschmied in Mettmann reformierter Religion handeln. Am 28. März 1806 Eheschließung mit Anna Maria Louisa Köhnen (+15. März 1807), Tochter eines Predigers. Er selbst, Sohn des Chirurgen Johann Wilhelm Schaaf und der Sybilla Margaretha geb. Steinberg, wurde am 10. Februar 1770 in Mettmann getauft.

„Mettmann im Niederbergischen Land“ weiterlesenDie Goldschmiede von Wetzlar

Von Reiner Neuhaus, Frankfurt am Main

Aufgrund seiner günstigen klimatischen Situation und der Lage an Furten über die Lahn und die Dill lassen sich Siedlungen auf dem Gebiet Wetzlars seit 7500 Jahren in der späten Steinzeit, der Bronzezeit, dann in der keltischen La-Téne-Zeit nachweisen. Seit dieser Zeit sind die Eisenverarbeitung und Grubenfelder für Kupfer, Silber und Gold bezeugt. Es folgen germanische Besiedelungen über 1400 Jahre, römische Militärlager scheinen selbst nach der Schlacht im Teutoburger Wald weiter bestanden zu haben.

Eine erste Erwähnung erfährt der Ort im Rahmen einer Schenkung im Lorscher Codex aus dem Jahr 832. Urkundlich ist Wetzlar jedoch erst seit 943 gesichert. Eine Salvatorkirche ließ der Konradiner Gerhard 897 als Vorgängerbau des Marienstiftes weihen. Seine Söhne gründeten zu Beginn des 10. Jahrhunderts das Kollegiatsstift, den heutigen Wetzlarer Dom.

Kaiser Friedrich I. Barbarossa ließ im Wetzlarer Gebiet eine Reichsvogtei einrichten und stellte 1180 die Bürger Wetzlars denen Frankfurts gleich. Wetzlar wurde gleichzeitig Freie und Reichsstadt. Zugleich ließ er zum Schutz der Stadt und um die Wetterau als Reichsland zu sichern, hoch über Wetzlar die schon länger bestehende Reichsburg und kaiserliche Münzstätte Karlsmunt um- und ausbauen.

Goldschmiedekunst im Grünen Gewölbe

Die Werke des 16. bis 19. Jahrhunderts. Bestandskatalog

Herausgeber: Staatliche Kunstsammlungen Dresden; Ulrike Weinhold; Theresa Witting

1108 Seiten, 1487 meist farbige Abb.

31 x 24 cm, Festeinband, 3 Bände im Schuber

Erscheinungsdatum 16.8.2024

ISBN 978-3-95498-825-9

Die Sammlung an Goldschmiedearbeiten im Dresdner Grünen Gewölbe gehört qualitativ wie quantitativ zu den bemerkenswertesten der Welt. Von den sächsischen Kurfürsten über Jahrhunderte zusammengetragen, ist sie historisch ausgezeichnet dokumentiert. Erstmals werden nun die insgesamt 348 Werke in einem dreibändigen wissenschaftlichen Bestandskatalog vorgestellt.

Band 1 gibt einen Überblick über die Geschichte der Sammlung und widmet sich zentralen Aspekten der dem Katalog zugrunde liegenden Forschungen. Das Augenmerk liegt hier auf dem einzigartigen Bestand an Gefäßen mit Konchylien sowie auf der Frage nach der Gebrauchsfunktion pretiöser Trinkgeschirre und den technologischen Besonderheiten von Goldschmiedemontierungen. Ein umfangreicher Anhang enthält u.a. Kurzbiografien der im Katalog vertretenen Meister. Personen- und Markenregister erleichtern die Handhabung des Katalogs.

Band 2 und 3 bilden den eigentlichen, opulent bebilderten Katalogteil mit insgesamt 254 teils mehrere Werke umfassenden Einträgen in typologischer Ordnung. Band 2 widmet sich den Trinkgefäßen. Einzigartig ist der Bestand an Pokalen und figürlichen Trinkgeschirren, oft mit Naturalien, ergänzt durch Humpen, Becher, Trinkschalen und Automaten. Im Band 3 finden sich die Bestandsgruppen Flaschen, Schenk- und Kühlgefäße, Kredenzen, Dosen, Deckelgefäße und Schalen, Statuetten und Reliefs sowie schließlich Tischuhren und Prunkspiegel. Die Texte ordnen die Werke historisch ein, informieren über Vergleichsstücke, Ikonografie, Vorlagen, Provenienz sowie Gebrauch, Material und restauratorische Aspekte. Darüber hinaus finden sich Abschriften sämtlicher Inventareinträge und relevanter anderer Quellen sowie aussagekräftige Digitalfotografien der Silbermarken.

KI-basierte Markensuche per App?

Es gibt überraschende und erstaunliche Neuigkeiten. Seitdem ich begonnen habe, meine Goldschmiedeforschungen in Verbindung mit einer Datenbank zu betrieben, träume ich auch davon, dass man Bilderkennung bzw. mit KI-Unterstützung die Markenabbildungen eines Fotos mit ähnlichen Marken einer Datenbank finden kann. Meine bisherigen Ansätze erfolgen über Stichworte, die die Marken beschreiben. Dies erfordert dann auch eine Stichwortpflege. Nun also das Naheliegende, dass eine KI verwendet werden soll. Ich bin jedenfalls gespannt und natürlich braucht eine solche Datenanalysesoftware auch jede Menge Futter.

Hier nun also die Entdeckung auf der Facebook Seite des GNM in Nürnberg vom 31. Mai 2024.

Wir haben aufregende Neuigkeiten für euch! ![]() Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert im Rahmen des Programms DATIpilot 300 innovative Projekte, die mittels modernster Technologie wissenschaftliche Forschung in die Mitte der Gesellschaft bringen sollen – und wir sind eines der geförderten Projekte.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert im Rahmen des Programms DATIpilot 300 innovative Projekte, die mittels modernster Technologie wissenschaftliche Forschung in die Mitte der Gesellschaft bringen sollen – und wir sind eines der geförderten Projekte. ![]()

Unser Projekt heißt MarKI. Es bringt historische Goldschmiedemarken mit künstlicher Intelligenz zusammen. Goldschmiedemarken sind kleine Stempel, die Herkunftsort, Entstehungszeit und Künstler*in einer Goldschmiedearbeit verraten. Die Meistermarke funktioniert wie eine Signatur. ![]()

Auf diesem Becher hat sich der Goldschmied Sigmund Bierfreund mit seinen Initialen SBF in einem Herz verewigt. Links daneben seht ihr die Beschaumarke. Sie wurde von Kontrolleuren der Goldschmiedezünfte aufgebracht und garantierte die Qualität des Objekts. Die Beschaumarke „N“ zeigt, dass der Becher aus Nürnberg stammt. Dank MarKI könnt ihr Goldschmiedemarken bald einfach, objektiv und schnell mit einer App bestimmen.![]()

Neuigkeiten über MarKI erfahrt ihr natürlich als erstes hier. ![]()

Foto: Verena Suchy, GNM.

https://www.instagram.com/germanisches_nationalmuseum/p/C7mPPj_N0Ws/?img_index=1

Goldschmiedearbeiten in Bischofswerda

Im östlichen Sachsen liegt die Stadt Bischofswerda mit etwa 10.000 Einwohnern. Sie befindet sich südlich von Kamenz, westlich von Bautzen und östlich von Dresden. Im Jahr 1076 wurde der Markt Werda durch Bischof Benno von Meißen zur Stadt erhoben.

Als Bischofswerda wird die Stadt erstmals 1227 urkundlich erwähnt. Über die Einwohner der Stadt vor 1750 ist wenig bekannt. Beim Durchmarsch von Napoleons Truppen im Mai 1813 geriet die Stadt in Brand, wobei die meisten Häuser und die Aufzeichnungen über die Einwohner zerstört wurden. Heute sind noch die Kirchenbücher ab 1750 erhalten.

Eine Quelle für die Goldschmiede der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ist das „Allgemeine Künstlerlexikon“ von Füssli, das 1813 erschien. Hier werden Andreas Tuchscherer, ein Goldschmied aus Bischofswerda in Chursachsen, und Johann Schmidt, ebenfalls ein Goldschmied aus Bischofswerda, erwähnt. Tuchscherer war bereits verstorben, als seine Tochter 1643 heiratete, und Schmidt verstarb 1640.